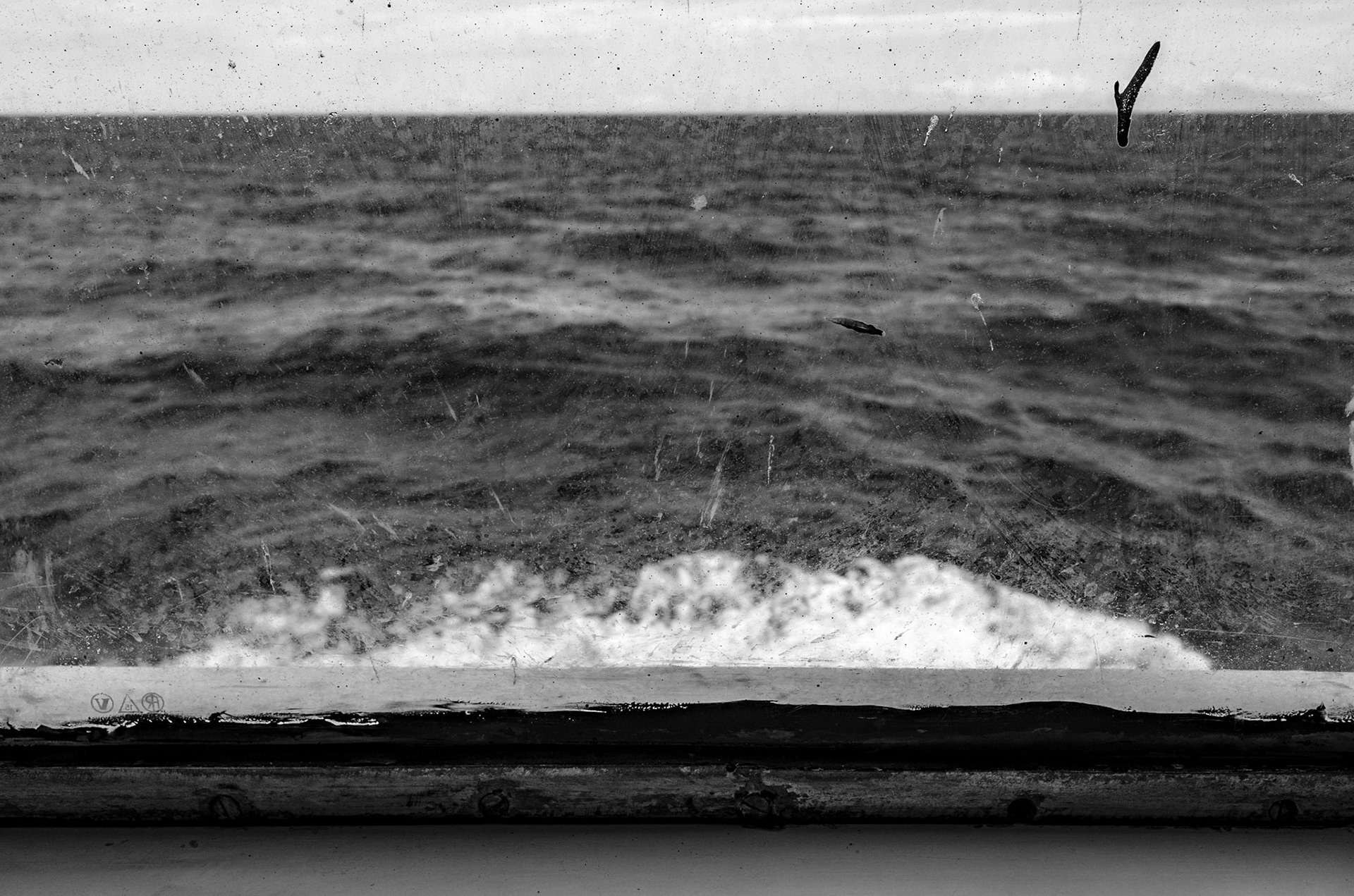

"Dopo tre ore di navigazione avvistammo, sulla superficie piatta del mare, lungo la linea dell'orizzonte, una piccola macchia sfocata che poco alla volta prendeva forma di terra, confusa nella foschia del mattino. Il cuore si stringeva in un'angoscia crescente, l'ansia di scoprire quella che sarebbe stata per noi la residenza stabile, per molto, troppo tempo. Eravamo in dieci, incatenati due per due e tenuti insieme da una catena che ci univa tutti. Guardavamo verso quella macchia che via via prendeva le sembianze di un'isola che si ergeva dall'acqua con la sua forma tozza, scabrosa, tutta rocce alla base e vegetazione selvaggia più in alto, con l'animo devastato sotto la suola delle scarpe.

La nostra imbarcazione entrò in una baia dall'aspetto ridente, ma sull'isola gravava una nube nera che ci toglieva ogni speranza. Dietro un piccolo promontorio, vi era un porticciolo e le operazioni di attracco richiesero qualche tempo, durante il quale i nostri pensieri si persero in una calma senza aspettative, solo attesa passiva nel buio delle nostre coscienze desolate. Fummo fatti scendere sul molo, in fila, lungo la passerella, con le catene tintinnanti, pochi curiosi a guardarci e molte guardie intorno. Piccola sosta in gruppo, scambio di saluti fra guardie del molo e guardie appena sbarcate, poi tutti ci avviammo su una strada che dal porto andava verso l'interno. Così conoscemmo il Porto, da cui una strada portava all'ultimo dei numerosi distaccamenti del carcere, chiamato della Mortola.

Per farmi coraggio, pensavo agli uomini famosi incarcerati in un'isola e che avevano vissuto questa stessa mia esperienza, provato la stessa angoscia. Mi consolo, io non sono nessuno, ma penso a Napoleone all'Elba e poi a Sant'Elena, a Pertini, prigioniero politico detenuto a Pianosa e a Ventotene, a Gramsci, nato in un'isola e tenuto prigioniero per molti anni «Dobbiamo fare in modo che quel cervello non pensi più», aveva detto il giudice fascista, ed invece proprio in carcere egli aveva scritto la sua opera principale. Penso al romanzesco Conte di Montecristo. Già Montecristo, altra isola dell'Arcipelago Toscano, con Pianosa, Il Giglio, Capraia, l'Elba e poi altri arcipelaghi, isole incantevoli come Ventotene, Favignana, le Tremiti, Pantelleria e Lipari, i posti più belli trasformati in luoghi di detenzione e di pena, terre di confino. Insensibilità dello Stato per le bellezze naturali e sfiducia nei confronti dell'Istituzione Carceraria, che faceva affidamento sulla barriera del mare più che sull'efficienza dei sistemi di controllo".

La nostra imbarcazione entrò in una baia dall'aspetto ridente, ma sull'isola gravava una nube nera che ci toglieva ogni speranza. Dietro un piccolo promontorio, vi era un porticciolo e le operazioni di attracco richiesero qualche tempo, durante il quale i nostri pensieri si persero in una calma senza aspettative, solo attesa passiva nel buio delle nostre coscienze desolate. Fummo fatti scendere sul molo, in fila, lungo la passerella, con le catene tintinnanti, pochi curiosi a guardarci e molte guardie intorno. Piccola sosta in gruppo, scambio di saluti fra guardie del molo e guardie appena sbarcate, poi tutti ci avviammo su una strada che dal porto andava verso l'interno. Così conoscemmo il Porto, da cui una strada portava all'ultimo dei numerosi distaccamenti del carcere, chiamato della Mortola.

Per farmi coraggio, pensavo agli uomini famosi incarcerati in un'isola e che avevano vissuto questa stessa mia esperienza, provato la stessa angoscia. Mi consolo, io non sono nessuno, ma penso a Napoleone all'Elba e poi a Sant'Elena, a Pertini, prigioniero politico detenuto a Pianosa e a Ventotene, a Gramsci, nato in un'isola e tenuto prigioniero per molti anni «Dobbiamo fare in modo che quel cervello non pensi più», aveva detto il giudice fascista, ed invece proprio in carcere egli aveva scritto la sua opera principale. Penso al romanzesco Conte di Montecristo. Già Montecristo, altra isola dell'Arcipelago Toscano, con Pianosa, Il Giglio, Capraia, l'Elba e poi altri arcipelaghi, isole incantevoli come Ventotene, Favignana, le Tremiti, Pantelleria e Lipari, i posti più belli trasformati in luoghi di detenzione e di pena, terre di confino. Insensibilità dello Stato per le bellezze naturali e sfiducia nei confronti dell'Istituzione Carceraria, che faceva affidamento sulla barriera del mare più che sull'efficienza dei sistemi di controllo".

La sirena della nave emise tre fischi corti indicando a tutti che stava procedendo a macchine indietro. Dal finestrino vedevo già le case: stavamo entrando nel porto di Capraia e non mi ero neanche accorto. Alzai gli occhi dallo schermo e spensi il computer chiedendomi quanti altri documenti come questo fossero raccolti in quel "mare" senza senso che è Internet. Sarà autentico oppure frutto dell'immaginazione di qualcuno?

Passate tre ore, avevo la macchina fotografica appesa al collo ma avevo scattato soltanto la prima foto. Mi ero calato nello spirito e quasi nel fisico di un detenuto qualsiasi, che veniva condotto sull'isola. Capraia, dannata già dai tempi di Dante ("muovansi la Capraia e la Gorgona e faccian siepe ad Arno in su la foce"), si prestava bene per questa finzione. Ma dopo due giorni sapevo abbastanza dell'isola e potevo parlarne come uno dei suoi 412 abitanti. Quello che più mi interessava erano gli stabilimenti del carcere, chiamato in seguito Colonia Penale Agricola, perchè i detenuti potevano lavorare all'aperto.

L'edificio principale, un vecchio convento di S.Antonio, conteneva gli alloggi delle guardie e le celle dei carcerati, le stesse già usate dai frati, che erano allineate sotto il porticato del chiostro; le diverse "Diramazioni" erano complessi edilizi dislocati in vari punti dell'isola, a seconda dell'attività che vi si esercitava. Avevano nomi come la Salata, l'Aghiale, l'Ovile, il Caseificio e la Mortola e i detenuti che vi lavoravano potevano spostarsi da uno stabilimento all'altro liberamente anche se, curiosamente, tutti i locali destinati ad ospitare prigionieri erano ancora dotati di inferriate alle finestre. Divagando trovavo questa cosa particolarmente avvincente: erano forse gli internati che proteggevano dagli esterni le loro cose? O forse quelle sbarre rappresentano il patto simbolico (e Lacaniano) tra due soggetti di cui uno deve accettare liberamente quello che sarà in ogni caso il suo destino (e cioè di chiudersi in cella con le proprie mani)? Non è questo il punto paradossale cui si giunge nell'appartenere ad un società in cui ciascuno riceve l'ordine di abbracciare liberamente qualcosa che comunque gli è anche imposto?

Le attività andavano dai lavori di agricoltura e di pastorizia, alla lavorazione delle acciughe. A parte, su una collinetta, sorgeva il castelletto del direttore, col suo giardino. C'era anche un piccolo cimitero dove forse riposavano i frati insieme ai carcerati, un bell'esempio di integrazione post-mortem. Ma c'era poi tanta differenza tra la vita menata dai frati mendicanti che avevano percorso quegli stessi sentieri pietrosi e spinosi coi loro sandali e quella costretti a trascinare questi reietti della società sotto il peso delle loro colpe? Luogo di penitenza per gli uni e per gli altri, per tutti le stesse visioni ascetiche del Paradiso d'estate e dell'Inferno d'inverno. Ma il senso di disorientamento dei carcerati doveva essere molto più grande: ognuno di noi è un'isola e per vivere ha bisogno di collegamenti, senza i quali resta solo l'abbandono.

Comunque l'isola doveva aver conosciuto storie di tutti i tipi. Vite vissute nel frastuono dei marosi che si abbattevano sugli scogli di cui non restava niente, al di fuori del piccolo cimitero anonimo. Cercavo di ripercorrerne il cammino con le immagini, cercavo di concentrarmi su ciò che conta e cioè non sull'aspetto del paesaggio, la patina del colore locale, ma piuttosto sulla sensazione di entrarci dentro, di mettere il piede dove altri mitici abitatori l'avevano messo in tempi immemorabili e di pensare esattamente come loro, per carpirne i segreti. Qualcosa di tutta quella umanità doveva essere rimasta in quei luoghi... La colonia penale era stata attiva per circa un secolo e alla sua chiusura, avvenuta nel 1986, ad un certo numero di vecchi prigionieri era stata concessa la grazia ed erano stati liberati. Molti di loro, non sapendo dove andare, erano rimasti sull'isola, spesso con qualche perplessità degli isolani. L'ombra grigia e decadente del penitenziario, ora in uno squallido abbandono, non faceva che aumentare la sensazione di straniamento dei luoghi e a buon diritto si parla di fantasmi che hanno popolato un universo a parte, luogo di penitenza di poveri esseri dimenticati, fantasmi di isolani quasi inesistenti, fantasmi della nostra coscienza che si agitano tra le balze scoscese dell'isola.

E' stato detto tante volte fino a diventare un luogo comune così usurato da non essere più spendibile, che l'occhio del fotografo, come quello del pittore, guarda oltre la superficie delle cose ed indaga cercando di cogliere quello che non si vede, la sostanza sottilissima che avvolge tutto ciò che noi chiamiamo "realtà" e che nasconde una seconda, una terza o forse un'infinita varietà di altre realtà. Ma qui si sconfina nel paranormale, o, per dirla col filosofo, nella metafisica: un'isola è già di per sé una metafora, luogo di smisurate simbologie dalla quale fuggire o nella quale annullarsi, sogno di ogni anima che si è persa o che vorrebbe perdersi nel vasto mare di solitudine e separatezza per mettersi alla prova, misurarsi con l'ignoto, sprofondare nell'angoscia, per poi trovarsi nudo con se stesso. Essere detenuto in un'isola moltiplicava all'infinito la possibilità di metaforizzare l'esistenza, nella impossibilità di poterla governare.

Alcuni confondono l'occhio del fotografo con l'obiettivo della macchina fotografica; certo la tecnologia di cui dispongono le macchine fotografiche fa sì che chiunque possa fare fotografie apprezzabili, puntando il mirino e schiacciando il pulsante dello scatto. Ma la macchina è un robot e non ha un'anima, quella parte sensibile che deve cogliere ciò di cui va in cerca il fotografo; è quest'ultimo, in effetti, l'anima della sua macchina… Il viaggio era finito, archiviavo i ricordi e mi restavano solo le impressioni: tra le numerose foto, alcune possedevano qualcosa che sembrava ridar vita ad oggetti e luoghi sepolti, un senso di scoperta quasi maieutico. Ciononostante mi restava un sentimento di insoddisfazione: non tutto era emerso e quello che si presentava ai miei occhi era come contenesse il segreto di un luogo che opponeva continue resistenze ai miei goffi tentativi di svelarlo.

Sul molo, in attesa del traghetto per Livorno, mentre mi guardavo intorno come a voler forzare il momento e carpire almeno un briciolo di quel mistero all'ultimo minuto, una visione mi colpì con intensità insolita e cautamente mi accostai per guardare meglio. Era un vecchio, seduto su una seggiola, quasi sull'orlo della banchina. Se ne stava appoggiato ad un bastone nodoso tenuto tra le gambe piegate, il viso scolpito da rughe innumerevoli e profonde che facevano del suo volto una ragnatela, come quello di certe statue di pietra, consumate dalle intemperie. Volgeva lo sguardo al mare verso il largo, col mento sollevato e con la lunga barba al vento del molo, che la faceva svolazzare disordinatamente sul petto e al di sopra di una spalla. Era una figura ieratica e terribile, come un dio del mare a riposo, lontano anche con la memoria dalle tempeste che doveva aver scatenato quando era ancora sull'Olimpo. Aveva avvertito la mia presenza, ma non si era mosso e, senza neanche girare il viso, ad un tratto aveva detto, con la voce cupa e ferma, ma rivolta con evidenza nei miei confronti, di non andare via troppo presto, di non fuggire. Che tutti quelli che erano stati sull'isola erano andati via senza mai ritornare. Farfugliava di restare ancora un giorno nel quale mi avrebbe mostrato quello che finora mi era ancora sfuggito, il mistero dell'isola con fantasmi. In quell'occasione il riferimento al titolo del mio assignment aveva suscitato in me una certa meraviglia dato che ancora ricordavo il tono roboante del direttore, tre settimane prima, quando aveva deciso di spedirmi quaggiù: non sapeva nemmeno dove e quando pubblicarlo nel suo piccolo giornale ma era sicuro che il titolo avrebbe avuto un grande effetto sui lettori.

Il vecchio parlava al passato dell'isola, un passato triste, con tante anime che qui avevano sofferto o trovato rifugio, ma alla fine avevano dovuto soccombere alla malia che non lascia scampo oppure andar via. Capraia, isola delle capre, per capre, che ti avvince o ti avvilisce. Qui ogni pietra, ogni zolla può raccontare una storia, evocare un fantasma. Qui in certi giorni dell'anno, non ritrovi te stesso e non sai nemmeno dove ti trovi. Troppo è il peso dei ricordi; e per chi non li ha vissuti è peggio, perché non sa di cosa soffre. Diceva di chiamarsi Omero, Omero del mulino, conosciuto da tutti. Diceva di essere oracolo e di predire il futuro, ma era capace di parlare soprattutto del passato, di quello che è già stato. Poi si era alzato senza sforzo dalla sedia e solo allora avevo visto: era cieco. Toccando per terra col bastone, aveva evitato con disinvoltura l'orlo della banchina, pur rasentandola e si era diretto verso la punta del porto. Diceva di un posto magico dove parlare senza fretta, perché il tempo quasi non passa, e che poi avrei potuto prendere il traghetto, se ancora avessi voluto. Si era diretto verso una parete che si ergeva a ridosso del faro e, armeggiando intorno ad un lucchetto, che lì per lì non avevo visto, aveva aperto una porticina che dava in una stanza, forse un ripostiglio per le attrezzature del faro e dell'addetto alla sua manutenzione. Entrando per primo aveva indicato un piccolo tavolo con alcune sedie, acceso una lampada e chiuso la porta. Il mare era quasi sopra di noi e, in un giorno di tempesta, le onde avrebbero potuto passare sopra le nostre teste. E anche quelle avrebbero avuto cose da dire. Io ascoltavo questo silenzio: ce n'era uno migliore? Ma, se il mare avesse ruggito, nessuno avrebbe potuto resistere alla furia delle ondate che risentono da centinaia d'anni della morsa crudele di cui è testimone. Sarebbe bastata una notte senza luna per capirlo; e aveva indicato un punto nella parte più alta della parete ove c'era un piccolo buco dal quale la luna lasciava penetrare un filo di luce, appena un bagliore, ma abbastanza per non perdere la testa. Senza quello, diceva, si poteva impazzire.

Qui aveva visto l'impiccato, una notte. Un vecchio che si era suicidato il giorno in cui gli era arrivata la notizia della grazia. Doveva lasciare l'isola e non sapeva dove andare. Non aveva parenti, niente amici, nell'isola nessuno lo voleva con sé. Era un maledetto ed era finito nella maledizione. Nel sogno era triste, con gli occhi di fuori, il collo spezzato e le parole gli uscivano dalla ferita del gozzo. «Aiutami», aveva detto, «aiutami» ma lui non aveva saputo cosa fare. E c'era la storia di quel direttore, tanti anni prima, morto assassinato, non si seppe mai da chi. Aveva preso con sé una ragazza del paese che poi era scomparsa e non era ricomparsa nemmeno dopo l'omicidio. Si pensa che un'anima avesse armato la mano di qualcuno. Poi c'era stata la notte del naufragio della Essex, la nave passeggeri che era finita sugli scogli per il mancato funzionamento del semaforo; erano morti in molti, quella notte, compreso un detenuto del carcere, nel tentativo di salvarli. E l'elettricista addetto alla manutenzione era stato denunciato e processato: quella notte non era al suo posto ma con una donna. Il vecchio faceva pause poi riprendeva, sembrava non facesse caso alla mia presenza. Mormorava talmente, che a stento riuscivo a capire le parole e quando aveva ripreso stava già parlando di una notte di vento e dell'incendio di un'ala del Castello, la Fortezza di S. Giorgio, che era stato possibile domare solo al mattino, con l'intervento di tutta la popolazione, dei detenuti e anche degli stranieri di passaggio. Diceva che, nelle notti come quella, manda ancora dei bagliori, se vedi bene. Poi aveva smesso di palare, col mento poggiato sul petto mentre le prime luci dell'alba fugavano fantasmi invisibili tra le balze ed i boschetti. L'odore del mirto serpeggiava per i sentieri e, per un attimo, tutta l'isola era rimasta avvolta come in un velo di nebbia che la faceva sembrare irreale, sospesa in aria, sul mare. La lampada mandava una luce sempre più tenue ed il vecchio era in silenzio. Sembrava addormentato ed emetteva un mormorio incomprensibile. Approfittai per alzarmi ed uscire, senza far rumore e chiudendo la porta alle mie spalle. Con meraviglia trovai che il traghetto era sempre attraccato al molo in attesa della partenza.

Stordito per l'effetto dei racconti, salii sulla scaletta della nave e, giunto sul ponte, mi affacciai dalla murata. Sul molo, nel punto dove prima lo avevo avvicinato, vidi Omero, seduto sulla sedia ed appoggiato al bastone tra le gambe, mento in alto offerto al vento e lunga barba svolazzante. Nel momento stesso in cui lo guardai, lui alzò un braccio in segno di saluto e ciò fu tutto. La piccola folla adunata sulla banchina per salire mi copriva la visuale e quando la nave, terminato l'imbarco, tolse gli ormeggi e cominciò la manovra, sul molo non era rimasto più nessuno.

Stordito per l'effetto dei racconti, salii sulla scaletta della nave e, giunto sul ponte, mi affacciai dalla murata. Sul molo, nel punto dove prima lo avevo avvicinato, vidi Omero, seduto sulla sedia ed appoggiato al bastone tra le gambe, mento in alto offerto al vento e lunga barba svolazzante. Nel momento stesso in cui lo guardai, lui alzò un braccio in segno di saluto e ciò fu tutto. La piccola folla adunata sulla banchina per salire mi copriva la visuale e quando la nave, terminato l'imbarco, tolse gli ormeggi e cominciò la manovra, sul molo non era rimasto più nessuno.

"E' questa l'ora in cui sull'isola, se sei fuori, se combatti con le ombre, puoi vedere cose straordinarie. Per una notte, riprende le sembianze dei tempi passati, di quando il carcere era frequentato. I vecchi luoghi si animano, le ansie e le angosce ritornano. C'è animazione alla Punta della Teglia, al capo nord una barca di pescatori sta per prendere il largo, sfidando la grande onda spinta dal maestrale che batte incessante sugli scogli. E' una barca di forzati; sono forse fuggiti dal carcere? No, hanno ricevuto il permesso di farlo. Lo fanno per il bene di tutti. Sfidano la morte. Non hanno nulla da perdere direbbe qualcuno, ed invece sì, è il coraggio che non vogliono perdere. Vogliono riaffermare la loro dignità di uomini. Tra gli scogli del Porto, uomini in fila vengono fatti scendere da una scaletta. Sono ammanettati ed una lunga catena li unisce uno all'altro. Sono stanchi, avviliti, nuove braccia per i lavori del carcere. Hanno perso la dignità, li opprime la colpa. Uomini in divisa ed armati, assistono allo sbarco. La Salata, l'Ovile, la Mortola, l'Agliata sono luoghi vivi dove uomini si aggirano come formiche, si incontrano, si salutano e seguitano il loro percorso.

C'è un nido nella roccia, un nido d'aquila nel punto più alto della scogliera, che scende a picco per circa trecento metri e si apre su una piccola baia, accessibile solo dal mare. La vista da lassù è di una bellezza abbacinante. Tobia l'aveva scoperto in uno dei suoi pellegrinaggi lungo i sentieri dell'isola, e se lo era tenuto segreto come un talismano; quel posto doveva essere la sua oasi di ristoro per l'anima, il suo rifugio e perciò non doveva essere conosciuto da nessuno, secondino o carcerato. Era il detenuto più anziano del penitenziario ed ormai nessuno badava più a lui, in virtù di quel regime di semilibertà concessa a tutti i detenuti dal direttore del carcere, per risparmiare sui sistemi di sorveglianza, ma soprattutto in considerazione del fatto che dall'isola era assolutamente impossibile fuggire. D'altro canto i carcerati, molti dei quali ergastolani, una volta sbarcati sull'isola, erano come cancellati dal mondo ed a lungo andare diventavano sconosciuti anche a loro stessi. Si confondevano con i muri, i sassi, le rocce o le onde, guardiani inesorabili, e facevano parte integrante del territorio, un territorio dimenticato da tutti, come non esistesse.

Eppure il regime di semilibertà garantiva un trattamento molto più umano di quanto non sarebbe stato se avesse previsto la reclusione. Là, invece, i luoghi di ricovero erano disseminati sull'isola e i carcerati entravano ed uscivano a piacimento, tranne nelle ore notturne, in cui tutti dovevano rientrare ai loro posti. Quello che mancava era la speranza: nei più anziani financo il benché minimo elemento di entusiasmo era morto da tempo. E Tobia era un fantasma tra i fantasmi, quasi invisibile, nessuno chiedeva di lui. Il direttore doveva essersi dimenticato della sua esistenza ed egli viveva sospeso, cercando di essere sempre meno visibile e non dare motivo a nessuno di ricordarsi di lui. Non solo era il più vecchio di età, ma anche il condannato detenuto da più tempo nell'isola. A volte gli sembrava di non esser mai vissuto fuori di lì. Stentava nel ricordare la sua vita precedente, di essere stato felice, di cosa avesse fatto prima, di come mai si fosse ritrovato lì. Ricordava di aver sentito le parole uxoricidio e omicidio pronunciate durante il processo tanto tempo prima, ma erano parole ormai vuote. Chi? Quando? Non riusciva a ricordare.

Aveva una moglie, questo sì, lo ricordava. Una donna, Anna, per la quale aveva perso la testa. Entrambi giovanissimi, avevano fatto mille pazzie e, prima di sposarsi, si incontravano di notte, tutte le notti. Poi, da sposati, non vedeva l'ora di smettere di lavorare per tornare a casa. Ma in seguito, poi, cos'era successo? Soriano, quel gattaccio del Soriano, il figlio del proprietario del terreno coltivato da suo padre, una sera era uscito furtivo da casa sua, e, vistolo, aveva cercato di scappare giù per il pendio. Ed egli cosa aveva fatto? Era entrato in casa? Lo aveva rincorso? Cosa? Non c'era verso di ricordare niente. In tribunale, tra le prove, era stato portato il fucile da caccia di suo padre, ma lui non aveva capito. Invece Annina, la cara Annina era morta e non gli era stato nemmeno permesso di vederla, i carabinieri lo avevano arrestato la sera stessa, a pochi metri da casa. Ed anche il Soriano era morto, una fucilata in pieno petto. Non ricordava di aver visto Anna né prima né dopo che morisse, gli avevano dato l'ergastolo e la sua vita era finita lì. Ma ora, nel nido che era stato dell'aquila ed ora suo, lontano dal mondo e dagli uomini, solo con i pensieri, il vuoto davanti e il mare sotto, risplendente ed abbagliante come i suoi ricordi spezzati, tutto era chiaro: non era possibile che avesse ucciso la sua Anna. Soriano, invece, sì che aveva meritato la sua fine. Certamente l'aveva insidiata, violentata, uccisa e chi gli aveva sparato aveva quindi ben fatto. E allora il suo spirito si sollevava, come l'aquila dal nido e volava per l'immensa distesa del mare, volteggiando sugli scogli, sfiorando l'onda salmastra e immergendosi nel più profondo dei sogni, finalmente libero.

Poi, una sera, mentre era di guardia al semaforo, all'improvviso si presenta qualcuno. L'uomo era un relitto e ciononostante fiero, militaresco nel portamento. Diceva che era tornato a vedere il "suo" semaforo, che aveva passato metà della vita lì e che non gli andava di morire senza rivedere i luoghi in cui si era consumata la sua giovinezza. Tobia aveva indirizzato il fascio di luce della sua lampada sul viso dello sconosciuto ed aveva illuminato il suo sguardo. L'uomo aveva gli occhi spiritati ma non sembrava folle: cionondimeno non si poteva entrare di notte nel semaforo, era zona sorvegliata dalla Marina Militare e lui aveva proprio il compito di allontanare gli intrusi. Sulle alture del Monte Arpaia, della struttura del semaforo ormai rimaneva in piedi solo lo scheletro di ferro, di forma rettangolare, priva di tetto, senza porte né finestre. Era il tempo in cui avvenne la dismissione di quel punto di avvistamento che prima prevedeva una torretta con un faro e per decenni era stato l'unico punto di riferimento luminoso per la navigazione notturna tra l'Isola e la terraferma. C'era stato anche un presidio militare della Marina, che vi teneva una piccola guarnigione alloggiata in una palazzina non distante.

L'uomo diceva di aver prestato servizio lì, come marò; per venti anni, aveva detto riparandosi gli occhi dalla luce della lampada, la mano alzata sul viso. Non i migliori della sua vita, ma a quell'età la vita è fatta di sogni. Poi, cessato il servizio, era stato congedato e gli era sembrato che tutto fosse finito. Il custode, ugualmente, lo pregò di andarsene dicendo di tornare l'indomani, assieme ai turisti che venivano in escursione. Al mattino avrebbe potuto raccontare la sua storia se avesse avuto ancora il desiderio di farlo. Ma l'uomo non era tipo da stare coi turisti, non era il tipo da turismo. Era lì per un bisogno, per ritrovare dei legami, forse dei fantasmi, forse qualcosa che aveva perduto da tanto.

Dopo un attimo di esitazione gli aveva chiesto di entrare e lo aveva condotto con la lampada in mano verso un punto interno della struttura, passando da uno dei tanti punti aperti. Era nottata di ricordi. Nel centro di quella che non era una stanza, ma un luogo indeterminato, erano sparse delle cassette di legno. Messa la lampada per terra e presane una, ci si era seduto sopra, invitando l'ospite a fare altrettanto. Il vecchio custode, assunto dopo la dismissione del faro, aveva conosciuto diversi marò di servizio al semaforo; anche lui aveva passato sull'isola gli anni della propria giovinezza, carcerato; ed era di quei prigionieri, fortunati o sfortunati, che dopo la chiusura del carcere avevano scelto di restare cercando di integrarsi con gli abitanti dell'isola, che, da principio, non volevano saperne. Era nella Colonia Agricola un'ammirevole sperimentazione del sistema carcerario che aveva dato proprio buoni frutti. E infatti produceva vino, miele, verdure; c'era anche un settore per la pesca e la salatura delle acciughe. Si produceva per il carcere, ma anche per gli abitanti dell'isola i quali, poi, quando avevano bisogno di mano d'opera, ricorrevano spesso a loro non soltanto per il costo, ma pure per l'abilità sviluppata nel mestiere.

L'altro, guardandosi attorno con gli occhi allucinati, aveva risposto inaspettatamente di cercare solo silenzi. Perché una cosa lo aveva colpito dell'isola, senza che a quell'epoca se ne fosse veramente accorto: il grande silenzio che si poteva sentire dovunque, pur tra i sibili del vento, un silenzio palpabile, capace di inseguirti. E i colori, che non ricordava di aver visto in nessun altro luogo. I colori della natura, delle albe, dei tramonti, ma soprattutto del mare, colori cangianti, dal blu cobalto al celeste paradisiaco, dal verde prato al rosso dei sargassi. Un caleidoscopio. Ricordava l'avvilimento dei prigionieri, la vergogna che provavano nel tripudio di questa natura selvaggia, ed il cupo delle notti, il tedio dei giorni, il sole implacabile dei campi, il dolore lancinante dei ricordi. E il silenzio, quel silenzio che di notte, nei dormitori, gli pesava sul petto come una pietra tombale. Uno spasimo senza speranza, ogni giorno uguale a tanti altri tutti uguali.

Poi parlarono di quella volta che una nave naufragò all'altezza di Punta delle Cote, in cui dovettero prodigarsi per salvare quanti più passeggeri possibile, pure a rischio delle loro vite; nonostante i sospetti, ai carcerati erano state affidate alcune barche della Marina con le quali essi avevano salvato più persone di tutti gli altri tornando alla fine a riconsegnare le barche, invece di tentare l'evasione. Era una condizione favorevole alla fuga e non si sarebbe verificata più, ma nessuno ne aveva approfittato. Mare forza sette, aveva risposto l'ex marinaio, con onde alte due metri. Il faro era spento per un guasto elettrico, la nave si era incagliata sugli scogli ed era rimasta in balia delle onde, con bordate che spazzavano il ponte, scaraventando in mare i poveri malcapitati che non riuscivano a reggersi e che cercavano poi di aggrapparsi alle rocce per non essere inghiottiti dal mare. Quella notte alla guarnigione erano solo in sei e se non ci fossero stati i prigionieri a dare una mano, sarebbero riusciti a fare ben poco. Al contrario, proprio in quella circostanza, essi avevano dimostrato una buona disposizione, senso di solidarietà e coraggio. Uno di loro era anche morto in circostanze che non era stato possibile accertare e sì, non erano appestati, ma solo poveri diavoli sfortunati, condannati per una ragione o per un'altra, ma tutti uomini, uguali a quelli che stavano in libertà.

Quindi i due uomini tacquero ed il silenzio regnò sovrano. Seduti sulle cassette e piegati in avanti, erano uno di fronte all'altro, immobili. Ad un tratto quello che si era qualificato come il custode del posto, alzò la lampada sulla faccia del suo compagno e, guardandolo a fondo negli occhi, per l'ultima volta gli chiese per quale motivo fosse lì: bando alle nostalgie di chi, dopo tanto tempo, tornava a visitare i luoghi del passato.

Diceva, ma si capiva appena, che tutti gli uomini vivono in una gabbia e la costruiscono con le loro mani. E che anche questo semaforo era una gabbia, gabbia per canarini, ma siamo noi i canarini, tutti prigionieri, tu con le tue colpe, io con le mie".

Alzai gli occhi dal computer portatile. La nave aveva appena lasciato il porto e già l'isola scompariva dietro la cortina di nebbia sottile. Ero rimasto a Capraia soltanto una settimana ed avevo girato lontano dai luoghi più turistici e rumorosi. Qualcosa mi chiamava, forse i fantasmi che avevo evocato, ma era tempo di recuperare la dimensione che avevo perso tra quegli scogli. Guardando la punta esterna del porto, notai un manifesto bianco e nero su un muro, di quelli che si usano per annunciare la morte di qualcuno. Data la distanza ed il cattivo stato di conservazione della carta, l'unica cosa che si poteva ancora leggere, era il nome del morto: Omero, seguito dal cognome, che non si leggeva più.